「キミのミライ発見」は、2013年のサイト公開以来、情報科の先生方のための情報発信を行ってまいりました。現在、サイトの更新は行っておりませんが、アーカイブとして、過去の記事をご覧いただくことはできます。

今までご協力いただいた皆様に、厚く御礼申し上げます。ありがとうございました。

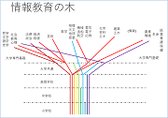

高等学校における情報教育に関する情報発信は、河合塾の以下のサイトで継続しています。

高校生の学びの世界を広げる注目の本、 情報学の先端研究を学べる大学・学部・学科を詳しく紹介!

Spot

■速報! 2025年度入試問題を「入試問題検索サイト」に掲載 [NEW]

大学入学共通テストに「情報I」「旧情報I」が出題され、情報入試は新たなステージに進みました。

「入試問題検索サイト」では、2025年度の大学入学共通テスト「情報I」「旧情報」「情報関係基礎」、電気通信大学、広島市立大学(近日公開予定)、慶應義塾大学、日本大学、京都産業大学の入試問題を掲載しました。

■高校教員が振り返る新課程初年度の共通テスト【情報編】 [NEW]

1月に実施された2025年度大学入学共通テストでは、「情報I」が初めて導入されました。河合塾では、情報科ご担当の先生方を対象に、本試験実施後にアンケートを実施。先生方が今回の共通テストをどのようにご覧になったかをうかがいました。

神奈川県情報部会実践事例報告会(通称:情報科の冬フェス)がオンラインとライブビューイングの併催で開催されました。

今回はオンデマンド型実践事例発表51本、ライブ型のポスター発表12本の計63本の事例発表が行われました。(2024年12月26日)

今回は、今後授業での活用が必至となる生成AIの取り入れ方や、プログラミングの学び方についてレポートします。

◇千代田区立九段中等教育学校 市川淳尉先生、須藤祥代先生

◇東京都立国立高校 小原格先生

◇世田谷学園中学校・高等学校 神藤健朗先生

■日本の若手「情報学」研究者と高校生の、年一度の「情報」の祭典

〜最前線の「情報の研究」が見られる! 3/15(土)

「大学入試を中心とした情報分野の学力評価手法の検討シンポジウム2024」

「高校教科『情報』シンポジウム2024秋(ジョーシン2024)」

「大学入試を中心とした情報分野の学力評価手法の検討シンポジウム2024」は、高校で学んだ情報の知識やスキルを的確に評価する手法を確立することを目指して、2023年度から5年間の予定で行われるプロジェクトです。

高校教科「情報」シンポジウム2024秋(ジョーシン2024)では、次期学習指導要領改訂に向けた現状の課題の整理など、様々な角度から今後の「情報」の在り方への示唆となる発表が行われました。

今回の大会テーマは教科「情報」第3ステージ~未来を拓く情報教育~。今回の発表では、生成AIを授業に取り入れた実践や、「情報Ⅱ」をどのように位置づけるか、という観点からの発表など、高校情報教育の枠を超えて注目を集めるテーマの発表が目を惹きました。

■2025年春 教科「情報」による個別学力試験・一般入試を実施する大学

電気通信大、高知大、広島市立大、慶應義塾大、駒澤大、帝京大、東洋大、日本大ほか、国公立大学3大学、私立大学48大学の入試方式・科目を紹介

今回は、堀田龍也先生の基調講演「教育の情報化の現状と課題」と、セミナー「大学入試の教科「情報」対応、何が必要なのか、どう進めるのか」をご紹介します。

東京学芸大学大学院 堀田龍也先生

京都精華大学 鹿野利春先生

鹿児島県立鶴丸高等学校 春日井 優先生 ほか

慶應義塾大学 植原啓介先生

これからますます発展する情報科社会の中で、子どもたちがどんな「情報」の学びをしていかなければいけないかお話いただいています。

実際の授業を見学させていただきました。生徒たちの反応や、それに対する先生の言葉かけによって、活動が大きくふくらんでいくことがわかりました。

今回の取材では、1つの授業だけでなく、単元全体や「情報I」の授業全体をどのように設計するかについてもお聞きしました。

◇東京都立南多摩中等教育学校 御家雄一先生 ◇神奈川県立横浜国際高校 鎌田高徳先生

◇神奈川県立生田東高校 大石智広先生 ◇日出学園高等学校 武善紀之先生

◇世田谷学園高校 神藤健朗先生

■第6回中高生情報学研究コンテスト~初のブロック大会を経た48の珠玉のポスター発表

(情報処理学会第86回全国大会2日目:2024年3月16日)

アカデミックから身の回りの問題解決まで、レベルの高い発表が並びました。今回は生成AIも登場して、研究内容も一段とバラエティに富んだものになりました。

2025年度入試から新たに一般選抜で「情報」の入試を課す大学にアンケートを送り、「情報」で受験できる学部・学科や入試方式、出題内容、「情報」を選択する受験生に期待することなどをご回答いただきました。

(2024年3月15日~17日)

イベント企画「初等中等教員研究発表セッション」では、小学校から高校までの様々な授業実践が紹介されました。「直前! 新課程「情報」2025年度入試」、イベント企画「情報科が拓く小中高教育の未来」も報告いたします。

若手新鋭研究者12人が5分ずつで最新テーマをプレゼン。AIアバターも自動運転EVも半導体イメージセンサーもここから生まれた! 「みらいぶっく」と情報処理学会が連携して提供

詳しくはこちら→https://ipsj-one.org/

■情報科の冬フェス開催!~神奈川県情報部会実践事例報告会2023オンライン

情報科の冬の風物詩、神奈川県情報部会実践事例報告会が12月26日、オンラインで開催されました。今回も、神奈川県からの15組をはじめ、北陸から九州まで、オンデマンド型実践事例発表35本、ライブ型のポスター発表12本の、計47本の事例発表が行われました。

■AO入試での実績を踏まえて、「情報に自信のある人・本当に情報の資質のある人」のための一般選抜入試をスタート!

京都産業大学情報理工学部と理学部は、2025年から新たに一般選抜入試(前期日程)に「情報」を課す方式の「情報プラス型(仮称)」を導入します。この情報入試の模擬問題による模擬テストを実施した結果と、一般選抜入試で課す「情報」の在り方について、AO入試の立ち上げから関わって来られた情報理工学部の安田豊先生にお話をうかがいました。

■情報処理学会 高校教科「情報」シンポジウム2023秋(ジョーシン2023)

「高校情報科の現状と次期学習指導要領の改訂に向けて」をテーマに、来年度に迫った大学入学共通テストを前に、現在の学習指導要領が目指す資質・能力について、大学入試センター・高校現場・国立教育政策研究所・中央教育審議会の、それぞれの立場から語っていただきました。また、パネルディスカッションでは、まさに喫緊の課題である生成AIをどう扱うかにつ熱い議論が繰り広げられました。

■オンラインイベント教科「情報」これからの一年 ~大学入試に向けた取り組み

受験学年である来年度はどのような指導をしたらよいか。1・2年生の「情報I」や探究活動の学習プランはどのように作っていくか。情報科のベテラン教員の皆様から、具体的な取り組みをお話しいただきました。

■情報入試の「これから」を創るプロジェクトが始動! ~大学入試を中心とした情報分野の学力評価手法の検討シンポジウム2023

プロジェクトでは、教科「情報」の知識体系に基づいた学習評価手法の確立を目指し、どのような問題を出せば受験生の理解の度合いを判別できるかについて、大学入試の典型的な問題、および多肢選択問題で学習成果を測るためのバックグラウンドとなる理論を構築します。

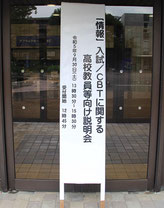

~電気通信大学 2025年度入学者選抜における「情報」入試/CBTに関する高校教員等向け説明会

電気通信大学は、2025年度入学者選抜から、個別学力検査(前期日程)で選択科目に情報Iを、総合型選抜と学校推薦型選抜では、CBT(Computer Based Testing)を利用した情報Ⅰを含む選抜を実施する方針を発表しています。CBTを利用した情報Iを含む選抜は日本初となります。

最近の大学入試から、共通教科「情報」の授業で活用できるものを選び、2022年度から実施の学習指導要領の項目別に、河合塾で整理しました。授業活動の充実や確認テスト等でご活用ください。2023年の入試問題も公開しました。

■猛暑に負けない熱気の中で、「情報科の挑戦」を語り尽くした2日間

今大会のテーマは、「情報科の挑戦~授業実践と大学入試~」。新課程の大学入学共通テストも、いよいよ来年度に迫っています。授業をどのように組み立てていくか、その中で入試に向けて何ができるのか。学校や年代の枠を超えた議論や交流は、全高情研ならではのものです。

■「最近の教科情報をどうしてます?どうしよう?」 〜共通テスト対策、情報Ⅰの評価、これからの情報教育について〜

◇「導入テストの結果報告」

◇ [座談会]情報の先生に聞いてみたいことを聞きまくる60分

「生徒から『なぜ情報を学ぶのか』と聞かれたらどう答えるか」「プログラミングの評価はどうしている?」などにそれぞれの先生方が自分の考えを話してくださいました。

ほか

■「『情報』が好きな人・得意にしたい人に来てもらう入試」を目指して

~広島市立大学情報科学部 2025年度後期日程から「情報」の個別試験を実施

学部全体として「情報」を重視する方向に大きく舵を切った背景や、求める学生像について、情報科学部副学部長で、入学試験ご担当の井上智生先生にお話をうかがいました。

New Education Expo2023 ~4年ぶりの完全リアル開催。教育データの活用に注目が集まる~

(東京会場:6月1~3日、大阪会場:6月9~10日)

今回は、総務省統計局のe-Stat、文部科学省の文部科学省のCBTシステムのMEXCBTが初めて出展し、注目を集めました。

■講演・セミナーレポート

・東北大学大学院/東京学芸大学大学院 堀田龍也先生

・セミナー:「情報Ⅰ」の実践と課題 ~東京都における専門家の派遣を通じた教育支援を踏まえて考える~ ほか

■「情報I」スタートの1年を振り返る~情報処理学会 第85回全国大会 イベント企画レポート(2023年3月2日~4日)

開催校の電気通信大学と東京都高等学校情報教育研究会のイベント企画「どうする情報科教育!~情報ⅠⅡ,高大接続から考える~」、情報処理学会情報入試研究会のイベント企画「2025年度情報入試のトレンド」、イベント企画「第4回初等中等教員研究発表セッション」よりレポートします。

■4年ぶりの現地開催にあふれる熱気! 第5回中高生情報学研究コンテスト

情報処理学会第85回全国大会最終日の2023年3月4日、「第5回中高生情報学研究コンテスト」が開催されました。応募総数は全国から141件。身の回りの小さな不便の解消から、アカデミックな課題の解決まで、バラエティに富んだ研究が並びました。特に、AIを使った研究が目立ちました。

■オンラインイベント 教科『情報』授業のあり方を考える ~共通テスト試作問題をうけて~

昨年11月に公表された大学入学共通テスト「試作問題」の各問題の考え方のポイントや、授業や定期テストへの取り入れ方を具体的な授業の事例とともにお話ししていただきました。

また、学校全体としての取り組みへのアドバイスや、最近話題のChatGPTの登場で教育がどう変わっていくかなど、これからの情報教育のあり方を幅広く語るイベントとなりました。当日のご講演に、新たに「質疑応答」を加えてご紹介します。 (2023年2月5日実施)

■情報科の冬フェス! 神奈川県情報部会実践事例報告会2022オンライン

高等学校情報科の冬の風物詩、神奈川県情報部会の実践事例報告会が12月26日(月)、オンライン開催されました。北海道から山口県まで、全国からオンデマンド発表38本、ポスター発表16本、計54本の発表を数え、参加申込者は全国から約260人。文字通り、都道府県の枠を超えた交流の場となりました。

20-30代中心の若手研究者14人が旬のテーマを5分でプレゼン

〜落合陽一先生が大学院当時の15年、学会若手トップを集めた情報処理学会IPSJ-ONEこそ、IT・AIブームを到来させた!〜

★100人以上の若手トップの実況と、その協力で400以上の学べる学科リストも作成〜「情報」の授業や進路選びやキャリア教育にも

2022年11月9日、大学入試センターから、令和7年度大学入学共通テストの試作問題等が公表されました。そこで、高校の先生方に試作問題の特徴、今後の授業のあり方などについて語り合っていただきました。

■「情報I」開始半年、振り返りとともに新たなステージに向けて 高校教科「情報」シンポジウム(ジョーシン)2022秋

毎年秋に、高校教科「情報」のあり方を熱く議論する「高校教科「情報」シンポジウム(ジョーシン: 情報処理学会 情報処理教育委員会・初等中等教育委員会主催)」。今年は10月23日(日)に、工学院大学新宿キャンパスとオンラインのハイブリッドで開催されました。

■令和7年度大学入学共通テスト 情報科試作問題のタグ付けを公開

11月9日に大学入試センターから公開された「令和7年度大学入学共通テスト 試作問題」の情報科の問題(「情報I」、「情報I」(参考問題)、 「旧情報(仮)」)を、学習指導要領の項目・学習内容にタグ付けしたものを「情報入試検索サイト」で公開しました。

「旧情報(仮)」の問題も「情報I」の学習指導要領に合わせて分類してあるので、「情報I」の授業の参考素材としてお使いいただくことができます。

■「教育におけるコンピュータ」をテーマとする国際会議「WCCE (World Conference on Computers in Education) 2022」(2022年8月20日~24日)

研究者や現場の教員、企業や教育行政の担当者による研究発表やワークショップに加えて、台湾デジタル担当相のオードリー・タン氏(オンライン登壇)や数学教育者でジャズピアニストの中島さち子氏らによる基調講演など、世界の情報教育の最先端の英知が結集した大会です。

■第15回全国高等学校情報教育研究会全国大会(オンライン大会)開催

全国の先生方が、日頃の授業実践や研究の成果を発表する全国高等学校情報教育研究会全国大会。新型コロナ感染の急拡大の中、今年もオンラインで開催されました(2022年8月9日・10日)。

■新課程スタートにあたって、「情報I」の指導のあり方を語りつくす!

◇「導入テストの結果報告」 神奈川県立住吉高校 山田恭弘先生

◇[座談会]「情報Ⅰ何をしている?どうやっている?どうやる?」

◇「情報科の指導と評価の一体化」 国立教育政策研究所・文部科学省 調査官 田崎丈晴先生

■アフターGIGAは次なるステージを目指して 端末整備から教育DXの実現へ

今年も約100社の企業展示、東京・大阪合わせて約120のセミナーが開催されました。今回のイベントテーマは、「学びの未来を、共に拓く」。高校の新学習指導要領がスタートし、まさに教育DX元年とも言うべき、新たなステージが始まろうとしています。

・基調講演:東北大学大学院/東京学芸大学大学院 堀田龍也先生

・パネルディスカッション:国立大で必須化、教科「情報」の大学入試に備える

河合塾では2019年度より、教科「情報」の共通テスト型の作問の可能性の研究を行ってきました。ここで作成した問題を使って「サンプルテスト」を作成し、2020年・2021年のそれぞれ2月に、実際に高校生の皆さん約1400人に問題解答とアンケートにご協力いただくモニター調査を実施しました。このたび、2019年度に作成した「サンプルテスト」をご提供いたします。今後の情報科の授業や試験のご参考になりましたら幸いです。

■情報入試受験者が抱える様々な課題と今後〜大学入学共通テストにおける情報科導入に向けて

慶應義塾大学SFC研究所 小野真太郎氏

慶應義塾大学湘南藤沢キャンパス(SFC)の情報入試合格者を対象に質問調査を試み、その結果を分析することによって、受験者側の視点から考察された情報科の課題を明示します。

(2022年3月3日(木)~5日(土))

文部科学省大学入試室長の前田様から共通テストにおける「情報I」の扱いに関する最新情報に関するお話、情報入試を実施する大学の先生方と高校の先生からの報告、情報処理学会・人工知能学会・電子情報通信学会を代表する先生方からの鼎談で、「情報入試」の意味や位置づけを語ってくださいました。

■データ科学の研究者・教育者視点で読み解く新情報科の「データサイエンス」

早稲田大学創造理工学部経営システム工学科 蓮池隆先生

実際のデータ処理・データ分析に関して、教科「情報」とのつながりや、実際にデータサイエンスを行っていく上で重要になる、データそのものの質に関してお話します。

■第84回情報処理学会全国大会 第4回中高生情報学研究コンテスト

全国の中学生・高校生・高専生が日頃の情報分野の学習成果をポスター発表する「中高生情報学研究コンテスト」。全国から過去最多の92チームが参加。多彩な発表の中では、特に学校生活を安全・快適に改善する優れた工夫が目立ちました。入賞したチームの皆さんに、研究で工夫した点や発表にかけた思いを語っていただきました。

技術教育がご専門の信州大学の村松浩幸先生に、中学校技術科における「情報の技術」の位置づけと学習指導要領の改訂の内容、そして技術教育の観点から小中高の連携はいかにあるべきか、お話をうかがいました。

神奈川県ブロック、関東ブロック、全国ブロック合わせて52本の動画発表、模擬授業も県内外から9本が紹介されました。発表者も大学生(教育実習生)から大学教員まで、幅広い立場から都道府県の枠を超えて、情報科の先生方の力を結集した熱い交流が繰り広げられました。

■「情報I」の積極的・前向きなダウンサイジングを見据えた「卒業研究」の実践

愛知県立高蔵寺高校 あいちラーニング公開授業 田中健先生

■ものづくり・しくみづくりを基盤として、Society5.0を支えるデータサイエンティストの育成を目指す

~関西大学システム理工学部 データサイエンティスト育成プログラム・「データサイエンス型」AO入試

理工系のものづくりの中でのデータサイエンス教育はどのように行われるのか。AO入試のデータサイエンス型」ではどのような学生に入学してほしいのか。システム理工学部の先生方にお話をうかがいました。

■新しい高等学校「情報」と高大接続・大学初年次教育-高等学校の現場から-

京都市立堀川高校 藤岡健史先生

教科書の執筆に携わった藤岡先生が、教科書の内容の概観、大学入学共通テストの試作問題・サンプル問題について、そして教育現場での取り組みについてお話されました。

■情報処理学会 高校教科「情報」シンポジウム(ジョーシン)2021秋

2021年10月9日(土) 13:00‐17:00 オンライン

2025年共通テストからの「情報I」の導入も正式に決まった今、高校の情報科のはいかにあるべきか、様々な視点からの議論が繰り広げられました。

■大学入学共通テストに向けて「情報I」の授業はどうあるべきか

~オンラインイベント「教科『情報』をめぐる動きと情報入試に向けた指導を考える」

2単位科目の「情報I」で何を・どこまでやればよいのか。授業の展開で留意すべき点は何か。他教科の連携のポイントは。大学入学共通テストでは何を問われることになるのか。

登壇者の先生方のご専門の立場からのご講演と、参加者の皆様からの質問に答える形でのディスカッションは、「情報I」の授業の設計のために、示唆に富むお話でした。

■FIT2021 (第20回情報科学技術フォーラム)公開シンポジウム

情報処理学会と電子情報通信学会の合同フォーラム「FIT2021(第20回情報科学技術フォーラム)が、8月25日から27日の3日間、オンラインで開催されました。文部科学省、大学入試センター、日本学術会議、情報処理学会・電子情報通信学会所属の大学教員、高校教員が一堂に会して情報入試について議論する、かつてないスケールのシンポジウムとなりました。

新学習指導要領「情報I」の教科書を読み解く! Part2

情報処理学会 情報教育シンポジウム(SSS2021)発表より

■大学入試センター試験「情報関係基礎」の問題分析と高等学校共通教科情報科との対応

工学院大学附属中学校・高等学校 中野由章先生

電気通信大学 赤澤紀子先生

今年の大会テーマは「新学習指導要領に向けて~大学入学共通テストを見据えた教科情報とは~」。口頭発表(リアルタイム発表)18本、動画発表(オンデマンド発表)17本の実践事例発表、大学入試センター試験問題調査官の水野修治氏の基調講演などがオンラインで行われました。

2021年10月10日(日) 14:00~17:00

河合塾は、情報教育政策の動向や優れた授業の実践事例、情報入試を実施する大学などの情報を収集・発信するとともに、情報入試の問題研究を行ってまいりました。

今回のイベントでは、その成果の一部をご紹介し、先生方と共に、今後の情報科の指導について考える機会としたいと思います。高校・大学の情報教育に携わる皆様の多数のご参加をお待ちしております。

「令和の日本型教育」の出発のために After GIGA・withコロナの教育のあり方を考える

今回は、1人1台端末整備完了後に発生した問題にきめ細かく対応する商品やサービスや、オンライン授業・教員のテレワークなどのための商材などが目を引きました。基調講演(東北大学 堀田龍也先生)や、パネルディスカッションもレポートします。

「第3回中高生情報学研究コンテスト」の入賞チームを指導された先生方に、探究活動や、「情報」の授業の中でのプログラミングの指導での指導の工夫や、心掛けていらっしゃることについてお聞きしました。

◇東京都立立川高校 佐藤義弘先生 ◇山口県立岩国高校 山下裕司先生 ◇追手門学院大手前中高等学校 福田哲也先生

■情報処理学会第83回全国大会イベント企画(オンライン開催)

「2025年実施の大学情報入試への展望」

村井純先生(慶應義塾大学)、筧捷彦先生(東京通信大学)による講演やパネルディスカッションが開催されました。

■情報処理学会 コンピュータと教育研究会第158回研究発表会 電気通信大学企画セッション

東京大学の萩谷昌己先生と、大学入試センターの水野修治先生の招待講演(後援:電気通信大学・全国高等学校情報教育研究会)が行われました。

■情報科の先生自らが「オンラインだからこそできること」の可能性を示した記念碑となる大会

神奈川県高等学校教科研究会情報部会 情報科実践事例報告会2020オンライン

オンデマンド(YouTube )での46の実践事例報告、オンライン(You Tube LiveとZoom)による9つの模擬授業、そして文部科学省初等中等教育局教科調査官の鹿野利春先生の講演・指導講評などが行われました。

■「情報教育課程の設計指針―初等教育から高等教育まで」をどのように活用するか

日本学術会議は、大学教育の分野別質保証に資するため、大学学士専門課程で教えるべき知識体系と、養成すべき能力を整理してリスト化し、大学がカリキュラムを作成する際に参照できる「参照基準」を編纂しました。編纂にあたった萩谷昌己先生(日本学術会議情報学委員会 情報学教育分科会委員長/東京大学)と、久野靖先生(電気通信大学)にお話をうかがいました。

2022年度からの教育課程における「情報科」〜COVID-19で注目された学習指導と情報科〜

高校教科「情報」のあり方を広く・熱く議論する「高校教科「情報」シンポジウム(ジョーシン)」。 今年は、YouTube Liveのオンライン開催となりました。

■第9回 情報科教員を目指す学生さんに向けてのガイダンス会 2020

情報処理学会「会員の力を社会につなげる」研究グループ(SSR)が、情報の先生になりたい大学生・大学院生と、高校現場の先生方とが直接交流する催し。今年はオンライン開催で、学生さん達からの質問に、高校現場のベテランの先生方、情報処理学会の先生方、国立教育政策研究所の鹿野利春先生が答えます。現在教壇に立っていらっしゃる先生もぜひ。

■トップ研究者とGoogleの最先端エンジニアが語りつくす コンピュータサイエンスのすべて!

~高校生のためのコンピュータサイエンスオンラインセッション2020

コンピュータサイエンスのトップ研究者と、Googleのトップエンジニアが、高校生のために熱いトークセッションを展開しました(2020年8月3日、6日、7日)。

第13回全国高等学校情報教育研究会全国大会(オンライン大会)

今回は初めてオンラインで開催されました(8月16日(日))。今大会は、当日の基調講演、ライブの分科会発表6本と、17本のオンデマンド発表で多彩な実践事例が紹介され、38の都道府県から326人が参加しました。

■高等学校「情報I」を学ぶ人・教える人のためのIPSJ MOOC 情報処理学会公開教材 公開!

情報処理学会が制作した、2022年度に開始される高等学校新学習指導要領「情報I」の教員研修や授業等で活用できる公開オンライン教材「IPSJ MOOC」が公開されました。文部科学省で行われた記者発表から、情報処理学会教育担当理事の高橋尚子先生(國學院大學)のお話を紹介します。

■コロナの時代 情報科の先生だからこそできる取り組みをシェア!

神奈川県では、県立の高校・中学校で2019年9月からBYODによる学習ができる環境が整備されていました。今回はその中で情報科の先生方がご自分の授業で、さらに学校全体のオンライン授業のためにされてきた実践事例の報告が行われました。

■オンライン開催で新しいシンポジウムのあり方を示す!バーチャルニューシン2020

情報処理学会 初等中等教育委員会によるシンポジウム「バーチャル情報入試シンポジウム2020春 on YouTube Live(ニューシン2020)」が開催

緊急事態宣言による休校中の生徒の家庭学習のために、どんな活動をしていますか

神奈川県立川崎北高校 校長 柴田功先生

神奈川県立柏陽高校、京都市立京都堀川音楽高校、早稲田大学高等学院、関西学院千里国際高等部、高槻中学校・高等学校、神奈川県立相模原総合高校、神奈川県立茅ヶ崎西浜高校、中央大学杉並高校、日出学園高校、東京都立目黒高校、神奈川県立城山高校 ほか